Kaskade – Hochlastbiologie

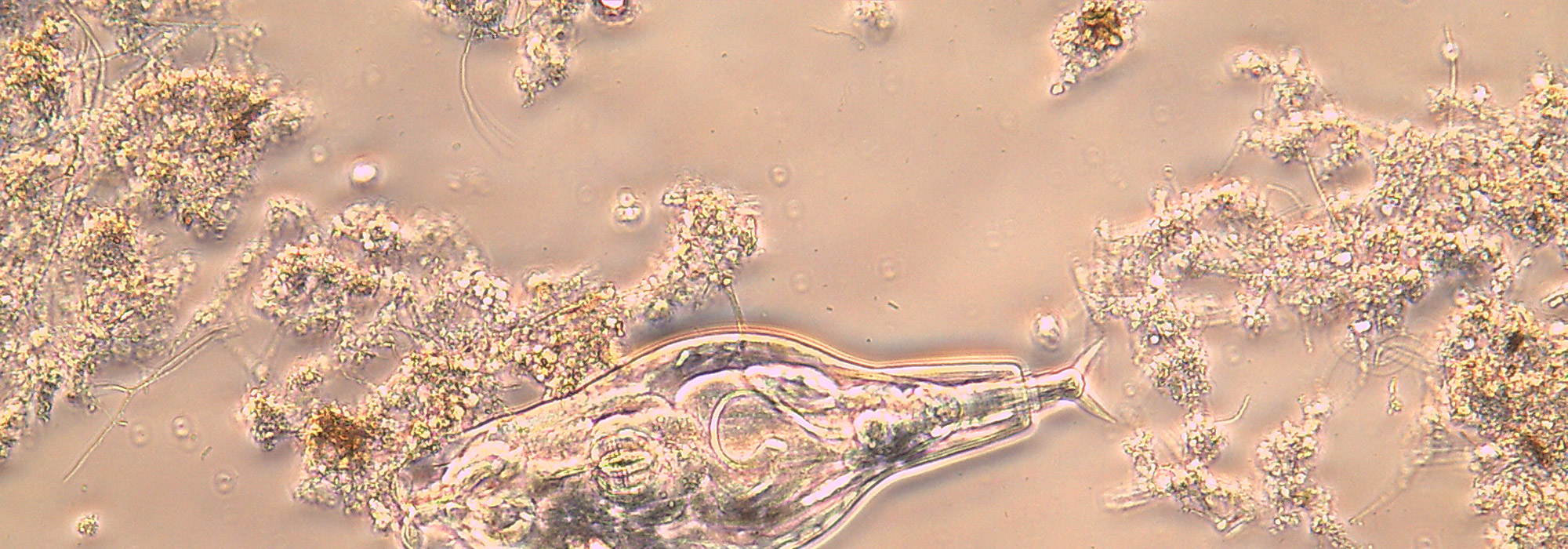

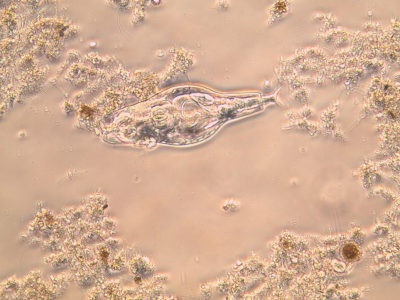

2022 wurde die Kläranlage des RHV Braunau und Umgebung im Zuge des Bauabschnittes 33 erweitert. Eines der Herzstücke der Bautätigkeit BA 33 ist die Kaskade. In diesem Hochlastbecken finden abertausende Mikroorganismen ein neues Biotop und erledigen einen Teil der Nährstoff-Entfernung aus dem Abwasser. Reinigungsvorgänge, wie sie über viele Kilometer im Fluss stattfinden würden, werden hier komprimiert, um den Inn und die anschließenden Gewässer vor Eutrophierung zu schützen. Durch die Aufgliederung in Hochlast (Kaskade) und Niederlast (bisherige Belebungsbecken) kann die Nährstoffentfernung verlässlich und effizient vonstattengehen. In der Hochlast werden sich vorwiegend kleinere Mikroorganismen ansiedeln und im Niederlast-Bereich höher entwickelte Metazoen (wie Rädertierchen, Glockentierchen und Weidegänger), die frei schwimmende Bakterien als Nahrungsquelle nutzen und so für einen noch klareren Ablauf sorgen.

Diese Form der Betriebsführung (Hochlast und Niederlast) wurde gewählt, um die Schlammeigenschaften zu verbessern ohne chemische Mittel einsetzen zu müssen, den Energiebedarf pro Kilogramm abgebauten Stickstoff zu senken und die Betriebssicherheit zu erhöhen, also auf Unerwartetes reagieren zu können, ohne das Ökosystem Inn (Umweltschutzgebiet Unterer Inn) zu belasten.

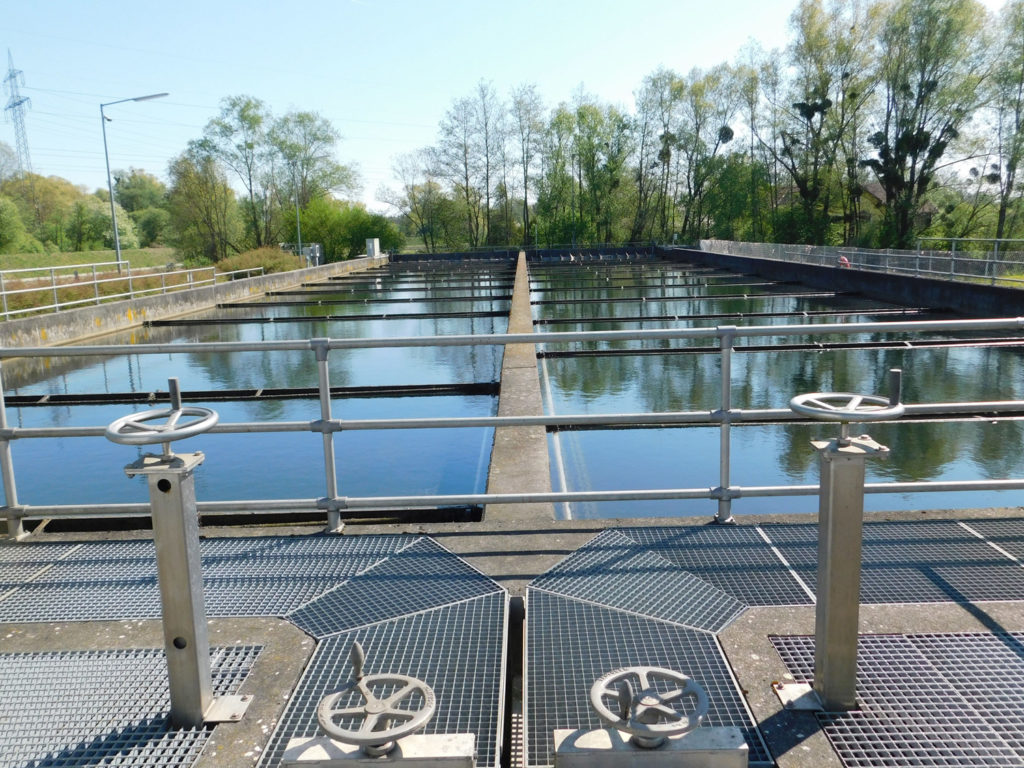

Belebungsbecken (BB) Linporsystem

Hier stehen biologische Prozesse im Vordergrund, daher wird der Schlamm Belebtschlamm und das Becken Belebungsbecken genannt.

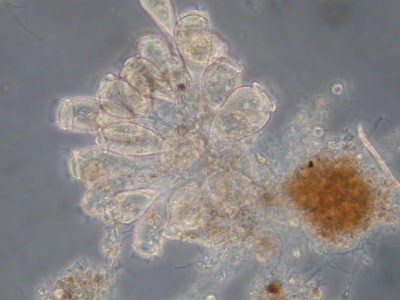

Im Belebungsbecken werden die nach der mechanischen Vorreinigung verbliebenen Bestandteile des Abwassers mit Hilfe von einer enormen Anzahl an Kleinstlebewesen gereinigt. In jedem ml Belebtschlamm sind in etwa 100.000.000 dieser Kleinstlebewesen (Mikroorganismen) zu finden. Dies sind zum Großteil flockenbildende Bakterien, die Stickstoffverbindungen und andere Schmutzstoffe aus dem Abwasser um/abbauen, aber auch Jäger und Glockentierchen, die freischwimmende Bakterien aus dem Abwasser filtern und so für einen klaren, sauberen Ablauf sorgen.

Stickstoffverbindungen werden in mehreren Schritten zu N2, dem Hauptbestandteil der Luft, umgebaut. Durch eine intermittierende Betriebsweise der Belüftung wird bei aeroben Bedingungen (Sauerstoff vorhanden) Ammonium (NH4) in Nitrat (NO3) umgewandelt. Im nächsten Schritt werden anaerobe (kein Sauerstoff vorhanden) Bedingungen geschaffen, unter welchen das Nitrat von Mikroorganismen zu Stickstoff umgebaut wird und als N2 in die Atmosphäre entweicht.

Zusätzlich verfügen die Belebungsbecken über zwei vorgeschaltete Denitrifikationsbecken, also Anaerobbecken. Hier treffen frisches Abwasser und Rücklauf- bzw. Rezirkulationsschlamm aufeinander und NO3 wird in diesem energiereichen Gemisch zu N2 umgebaut..

Um ausreichend Wuchs-Oberfläche für sessile, mehrzellige Mikroorganismen wie Glockentierchen und Rädertierchen zu schaffen, die frei schwimmende Bakterien einfangen, ist das Belebungsbecken mit Aufwuchskörpern ausgestattet. Diese schwimmenden Würfel nach dem Linpor-System beherbergen Kolonien von Glockentierchen die fortwährend das Wasser filtrieren.

Für die biologische Reinigung sind beim RHV Braunau und Umgebung zwei Belebungsbecken mit gesamt 3.200 m³ ausgeführt.

Der hier stattfindende Stickstoffabbau wird in diesen vereinfachten Reaktionsgleichungen dargestellt:

Nitrifiktation 2 NH4 + 4 O2 → 2 NO3 + 2 H2O

Denitrifitkation 2 NO3 + C-Verbindungen → N2 + 3 CO2

Belüfter

Die Belüftung, das stromintensivste Aggregat der Verbandskläranlage, wird durch ionenselektive Ammonium-Nitrat-pH Sonden gesteuert, um eine ideales Gleichgewicht zwischen Energieaufwand und Stickstoff-Abbau zu gewährleisten.

Chemische Phosphorfällung

Phosphor, der nicht bereits von den Mikroorganismen aufgenommen wurde, kann durch chemische Prozesse wie Oxidation oder Fällung entfernt werden. Im Gegensatz zur biologischen Abwasserreinigung geschieht dies durch chemische Mittel. Als Fällmittel wird hier dreiwertiges Eisen oder eine Mischung aus Aluminium und Eisen verwendet. Phosphor im geklärten Abwasser würde zur Eutrophierung der Gewässer führen und ist auf der anderen Seite ein wertvoller Rohstoff und wichtiger Düngerbestandteil.

Nachklärbecken (NKB)

Nach den biologischen Abbauprozessen im Belebungsbecken wird im Nachklärbecken der Belebtschlamm vom gereinigten Wasser getrennt. Da der Belebtschlamm schwerer als Wasser ist, setzt sich dieser an den Beckensohlen ab. Von dort wird er mit einem ständig umlaufenden Kettenräumer in die Trichterspitzen geschoben und zum Teil ins Belebungsbecken, zum anderen Teil über ein Zwischenbecken (Phostrip) geleitet. Eventuell aufschwimmender Schwimm- oder Blähschlamm wird von den Kettenräumern zu den schwimmenden Abzugspumpen geschoben und zur Schlammbehandlung gepumpt.

Das gereinigte Abwasser fließt über getauchte Ablaufrohre über zwei Mengenregulierungen in den Absturzschacht ab und das klare, gereinigte Abwasser wird in den Vorfluter Inn geleitet.

An der Verbandskläranlage sind zwei Nachklärbecken mit gesamt 4.400 m³ Beckenvolumen in Betrieb.

An der Verbandskläranlage ist ein Zwischenbecken vorhanden, in dem der Überschussschlamm aus dem Nachklärbecken statisch voreingedickt wird. Der abgesetzte Schlamm wird zum Teil zur biologischen Reinigung rezirkuliert und ein Teil, der als Überschussschlamm bezeichnet wird, wird eingedickt und im Faulturm zur Gasgewinnung verwendet.

Ablaufmessstelle

Vor Einleitung in den Inn wird die Qualität des Wassers überprüft. Mittels Probennehmer werden mengenproportionale Wasserproben gezogen und im Betriebslabor hinsichtlich der geforderten Parameter überprüft.